※bouncyではアフィリエイト広告を利用しています。記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がbouncyに還元されることがあります。

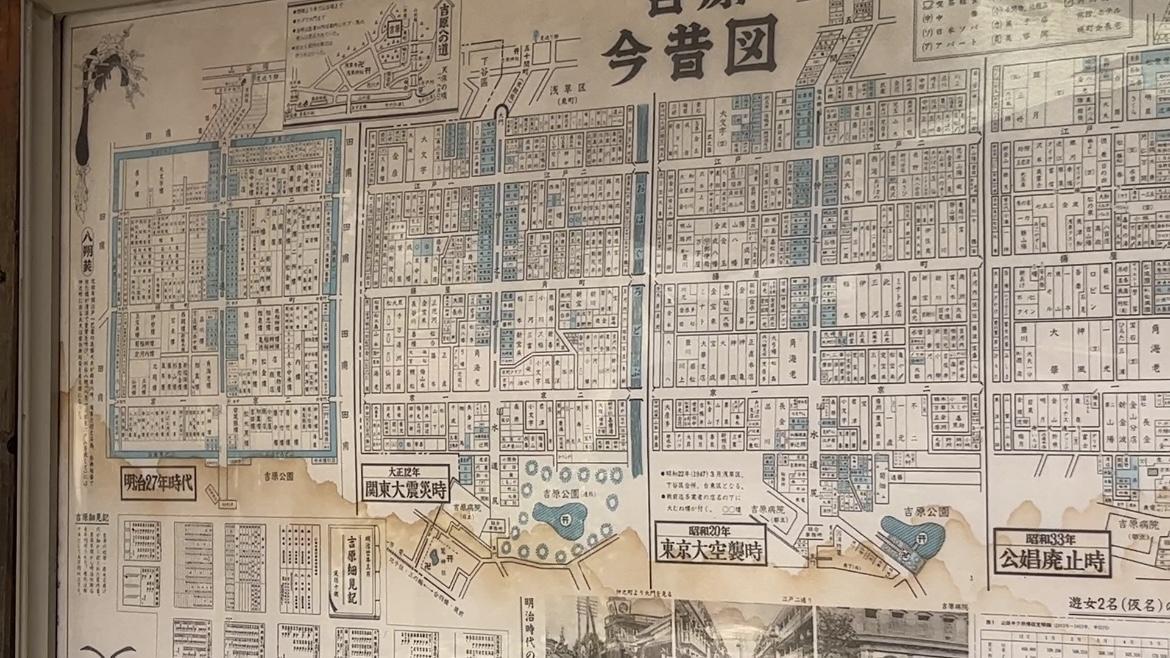

ドラマ『べらぼう』で、蔦屋重三郎や瀬川が活躍した舞台として、注目されている吉原遊郭。江戸幕府の開府後、市中に多数できた遊女屋を、街の風紀改善と治安維持のために1617年(元和3年)年に、日本橋人形町へ集めたのが起源。明暦の大火で焼失後、1656年(明暦2年)に現在の地に移って来た経緯がある。

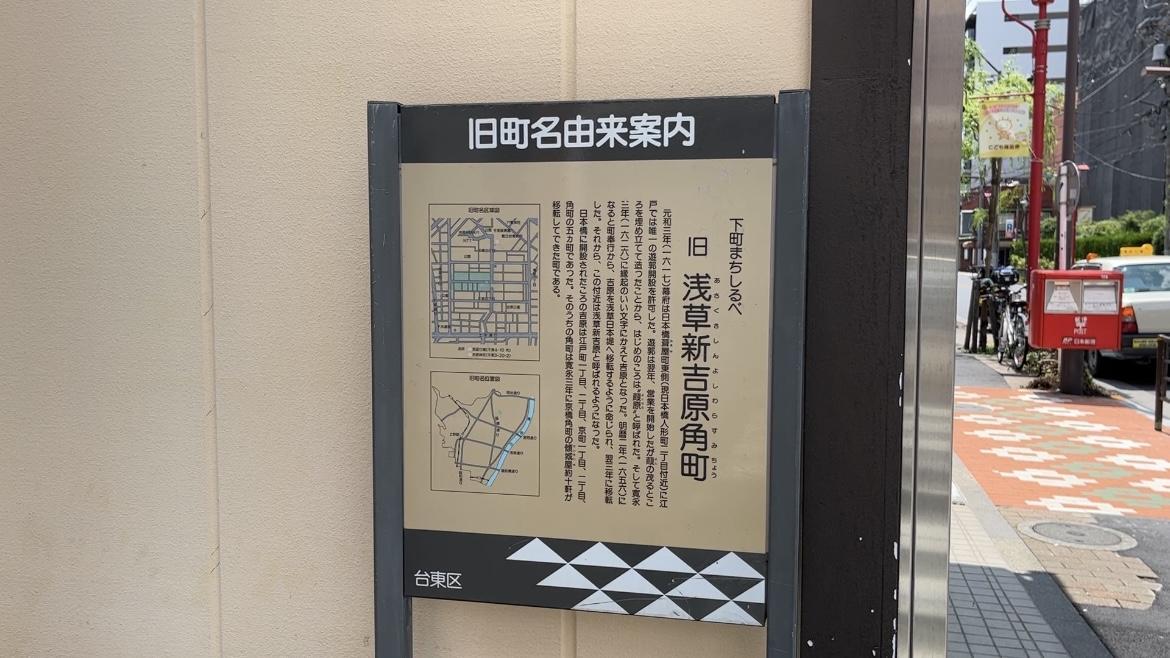

「吉原」の名称は、当初遊郭があった日本橋人形町が、葦原(よしはら)が広がる地だったことからとも。現在の吉原遊郭の場所は千束三〜四丁目にあたり、千束も稲が千束穫れたことが由来の田園地帯だった。こちらの吉原遊郭は、人形町時代と区別するため「新吉原」とも呼称されている。

江戸幕府公認で、大名や旗本、豪商や文化人が利用した高級遊郭。一方で庶民にとっては高嶺の花で、客の約7割は非日常的空間を見物しに来る「素見(ひやかし)」だったとも。界隈では四季折々の風情ある催事が行われ、江戸屈指の観光地としても賑わった。

これは吉原遊郭の碁盤目状の区画が、正方位から45度傾いていて、まわりの道路の向きとずれが発生するため。区画の南東端にあたる千束三丁目交差点は、三本の通りが斜めに交わった、六叉路の交差点だ。区画を傾けた理由は、客が北枕になるのを避けた、風水に基づいたなど諸説ある。

境内に祀られている観音像は、関東大震災の際に亡くなった遊女を、弔うために立てられたもの。震災当時、遊女が逃亡しないよう、遊郭の出入口の吉原大門(おおもん)が閉められたため、火災から逃れるべく裏門から出た遊女が、花園池に殺到。490人が溺死した悲劇を、境内にわずかに残る人工池が伝えている。

裏門跡のそばに構える吉原神社の先が、吉原遊郭の中央を通っていた仲之町通り。沿道に妓楼を仲介する「引手茶屋」が軒を連ねた、かつての中心街だ。

京町通り、揚屋通り、角町通り、江戸町通りが交差していて、それぞれ仲之町通り寄りに高級な妓楼が集中。仲之町通りから離れるほど安価になり、遊郭のまわりを囲む堀沿いの浄念(じょうねん)河岸、羅生門(らしょうもん)河岸には、安く遊べる遊女屋が集まっていた。

吉原遊郭は日本橋人形町から移転した後も、計18回の火事に見舞われ、全焼と再建を繰り返してきた。そのため往時の名残はほぼ見られない中、江戸町通り沿いの吉原公園はかつて高級遊郭「大見世」だった、大文字楼の跡地。稲本楼、角海老楼と並ぶ、上級の遊女「花魁(おいらん)」を抱える格式ある遊郭だった。角海老楼はかつては時計塔を備えた洋館で、明治期の吉原遊郭のランドマークになっていた。

これらとともに、遊女の逃亡を防いでいたのが、「お歯黒どぶ」と呼ばれる堀。吉原遊郭の広さは幅が330m・奥行が250mほどで、幅3.6mのお歯黒どぶと高い塀が、周囲を囲んで巡らされていた。吉原大門跡に並行する通りと、吉原遊郭の区画には段差があり、沿道には堀の名残らしき石垣の跡も。ここが遊郭と外界との結界だったことを、かすかに伝えている。

突き当たりの土手通りは、かつて隅田川の堤防「日本堤」の跡を通る道なのが名の由来。堤の上の道も浅草から吉原遊郭への通い道で、遊郭への客が通り踏み固められることが、堤防の強化になり治水につながったとの説もある。付近にある「中江」は桜鍋の老舗で、遊郭を訪れる前に客が馬肉で精をつけていたとも。

吉原大門交差点の傍らには、遊郭の客が後ろ髪を引かれ振り返ったのが名の所以の「見返り柳」が。背後にそびえる東京スカイツリーの前で枝を揺らす姿が、遊郭の往時の雅さを伝えているようである。

より詳しい動画はこちらから視聴できます。

この記事へのコメント利用規約

もっと読むコメントするにはログインしてください。

ログイン